2024

/

12

/

05

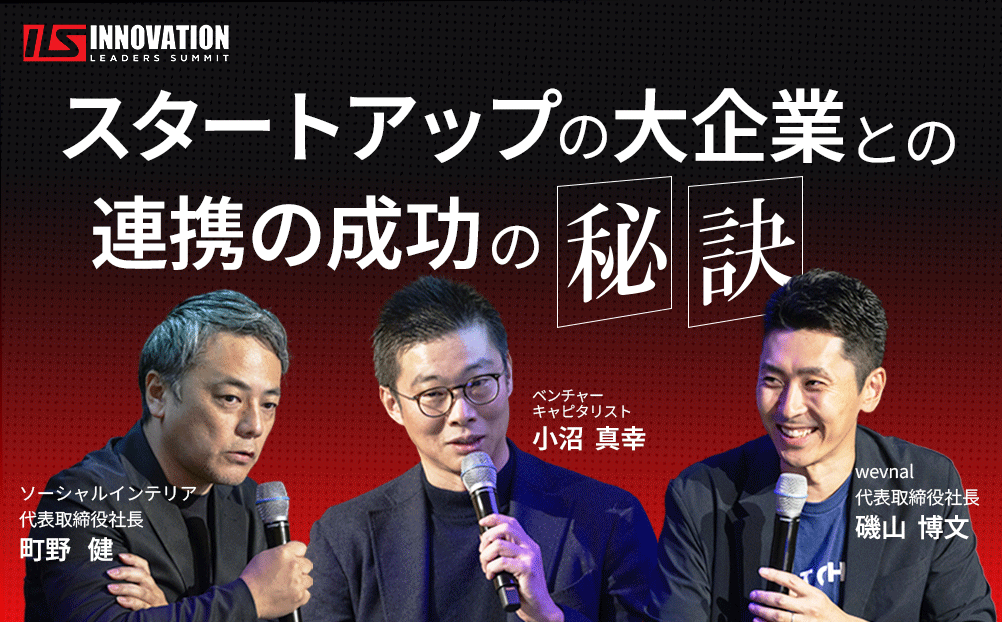

小沼: このセッションは、「スタートアップの大企業との連携の成功の秘訣」と題して、パネルディスカッションを行います。モデレーターを務めますJICベンチャー・グロース・インベストメンツの小沼と申します。

現在、JICベンチャー・グロース・インベストメンツでベンチャー企業への投資を担当しています。以前はNTT、BCG(ボストン・コンサルティング)を経て、2017年からスタートアップの投資を行っています。キャリアの半分は大企業、もう半分はスタートアップの世界を経験しておりますので、お互いの気持ちは何となく理解できるかなと思っています。

弊社はこれまで80社近くスタートアップに投資しておりますが、今日のテーマであるスタートアップと大企業が連携するための秘訣を探る上で、この2社だろうと思って、ソーシャルインテリアの町野さんとwevnal(ウェブナル)の磯山さんにお越しいただきました。

まずは、町野さん、磯山さんから自己紹介と会社の紹介をお願いします。

町野:ご紹介にあずかりました、ソーシャルインテリア代表の町野です。

私は、大手企業の日本ヒューレッド・パッカードにエンジニアとして入社しました。その後、マクロミルに移りました。マクロミルがマザーズ上場、その後の東証一部上場の1年前のタイミングでした。

そこからキュレーションメディアのAntennaを立ち上げるためにグライダーアソシエイツを創業しました。当時はGunosy、SmartNews、NewsPicks、Antennaで4大キュレーションメディアと言われていました。最終的に550万ダウンロードくらいまでに育て上げることができました。そして、起業2件目が現在の会社、ソーシャルインテリアに至るという経緯でございます。

当社はインテリアの会社でございまして、家具販売やプラットフォームに取り組んでいます。後ほど詳しくお話しますが、今年、大手総合商社と大型の資本業務提携も実現しました。

磯山:こんにちは。wevnal代表の磯山です。2008年にGMOに新卒で入社して、3年間修行して、2011年の震災の翌月に創業しました。

もともとSNSに特化した広告代理事業を行っていましたが、Web接客領域でのマーケティングを効率化するためにチャットサービス「BOTCHAN(ボッチャン)」を開発・リリースしました。かわいがって欲しいこととチャットボットのボットを取って「BOTCHAN」と名付けて展開しています。

JIC VGIにはシリーズBで入っていただき、いろいろと支援してもらいながら、もともとの広告事業は上場企業様に譲渡して、現在は「BOTCHAN」と生成AI領域に注力しています。「BOTCHAN」を通じてよりよいコミュニケーションインフラを作っていきたいと思っています。

小沼:それぞれ大企業とどういった連携をしてきたのか、その経緯含めて教えて下さい。

町野:私の人生のテーマは革命です。革命を起こせる仕事しかしないと決めております。今は家具の業界で革命を起こすことを目標に事業を日々磨いています。

家具業界は、安価な家具が台頭し、廃棄される家具が急増する等、循環型社会を目指すにあって課題が多い業界だと思っています。その中で我々は、「よいものが長く使われ、最適に配置・循環する社会の実現」をミッションとして掲げています。

当社は日本で初めて家具のサブスクリプション事業を立ち上げた会社です。事業も法人・個人問わず、家具をサブスクリプションで提供、必要であれば一括販売も行っています。

実は、当社は非常にユニークなビジネスモデルで、家具のサブスクリプションサービスを提供しています。簡単に言うと、ユーザー様から家具1台10万円の発注があった場合、仕入れコストは概ね5万円ぐらいになります。その5万円をバックファイナンスして一括でメーカー様に支払います。仮にユーザー様が倒産しも、リファンドされるような債権保証も組み合わせています。単なるサブスクリプション提供だけでなく、当社がバックファイナンスを行う金融機関様との信頼関係も築いているから成り立つビジネスモデルになっています。

さらに、当社は在庫リスクを負っていません。メーカー様から直送ユーザー様に商品を届け、費用を毎月支払ってもらい、その一部を金融機関様に返済するスキームになっています。キャッシュは痛まず、かつ在庫リスクを負わない、事業リスクの低い独自性のある事業モデルです。ご利用いただいている企業様は2,000社以上で、そこには大手企業にも多く含まれています。

当社はオフィスなどの物件を手がけていますが、まず当社がふさわしい空間を作らなければいけないと考え、オフィス兼ショールームとして青山に「THE MUSEUM」を今年オープンしました。社員に入社してもらうために、どういうオフィスにしたらよいかと悩む会社様が多く、それに我々が実例を示したいという思いから、国内50ブランド近くの家具を展示し、毎月10社近くのお客様やパートナー様に見学に来ていただいています。

また、事業を進める中で気づいたことがあります。家具の受発注業務においてDXが非常に遅れていることです。この課題解決のために業界の受発注業務のDXも推進しています。受発注において、まだまだ紙やFAX等での発注が多く、業務自体がとても煩雑になっています。そのため当社では、DX事業として、従来の紙カタログからWeb上で家具を簡単に受発注できる仕組みを構築し、サービスとしてユーザー様やパートナー様にお使い頂いています。この事業も大変伸びています。

こうした関係から、ビジョンには「インテリアに関わる人をもっと幸せにする「三方良し」の業界革命プラットフォーマー」を掲げ、業界の革命プラットフォームを標榜しております。

当社のターゲット市場の規模は、SAMで2.6兆円近くあります。その10%のシェア、2500億円近くを扱える事業モデルになっておりまして、ユニコーンどころか、1兆円近くの事業規模を狙えるビジネスモデルになっています。

そして、今年の10月に住友商事様と資本業務提携を結び、持分適法レベルの出資をいただき深く事業連携しています。住友商事様は、BtoCの事業も多く、ドラッグストアや通販チャンネル、不動産・インテリア事業等も手掛けられています。住友商事様からは様々なご協力も頂き、よい提携関係を構築しています。

磯山:先ほどもお話した「BOTCHAN」は、「ブランド体験が、価値。」というキャッチフレーズでその価値をアピールしています。シリーズA、シリーズBの資金調達を経て、当社は現時点で150名くらいの体制になっております。ミッションは「人とテクノロジーで情報を紡ぎ、日常にワクワクを」です。コミュニケーションが断絶していることに課題があり、データは企業、広告代理店、他の会社などが個別に保有しています。これが部分最適を生み出し、全体的な顧客体験やユーザー体験を損なっている可能性があります。この課題を、コミュニケーションを使って改善していこうと、「コミュニケーションをハックし、ワクワクするブランド体験を実現する」というビジョンを掲げています。将来的には、このコミュニケーションの非構造化データの部分をどのようにして可視化しながら、心地よい体験にしていくかを目指してビジネスを行っています。

ファンになってもらうことがビジネスの肝になるのですが、最初の接触のタイミングから理解促進、購入、アフターフォローのクロスセル・アップセル、そして解約まで、一気通貫のバリューチェーンでコミュニケーションを提供しているのは、日本では我々だけです。一つのサービスを提供することによって、ファン化するところもそうですし、申し込みの率を上げるところも、クロスセル・アップセル、既存のお客様をどう把握していくか、コミュニケーションをどうするかを一気通貫で提供することが、企業様にとって、その先のユーザー様にとっても心地よく、ストレスなく購入する体験を我々のコミュニケーションプラットフォーム、「BOTCHAN」で実現しています。

我々は売上向上型のチャットボットを提供し、売り上げにコミットします。どのようなクリエイティブ、またどのようなシナリオであれば、お客様が申し込みやすくなり、あるいはストレスなく離脱することができるかを検討しています。また我々が力を入れている生成AIをしっかりと提供することで、人手や工数がかかるコミュニケーションコストを、One to Oneのコミュニケーションにおいても削減できます。ユーザー様もワクワクしながら、ストレスかかることなくコミュニケーションが取れます。提供価値は先ほど言ったように最適なコミュニケーションとデータです。

感情まではまだデータ化していませんが、どういうユーザーがどのようなコミュニケーションを取ったときにどういう行動を取るのか、一気通貫で接客することによってデータが繋がっていきます。そして、クロスチャネルです。ウェブ、SNS、LINE、電話の音声も含めマルチチャネルが重要になり、提供するサービスの品質を統一化しています。

UI/UXでは、例えば年齢層が高めのお客様を誘導したにもかかわらず、コミュニケーションがすごく若い人向けのコミュニケーションになってしまうと、ユーザー体験が損なわれてしまいます。見え方のデザインも含めていわゆるUI/UXの最適化が求められます。

それから、どの企業様もリソース不足に直面しています。チャットは有効ですが、シナリオやクリエイティブの作成に課題があります。これに対し、我々はシナリオやクリエイティブ、レポートまで一括して提供いたします。さらに、成果が出たタイミングで費用をいただく方式を採用しているため、企業様にはリスクなくサービスを導入していただけます。

大企業様との連携については、我々はMicrosoft様と連携をしています。

チャットボットでシリーズBの調達ができたのが2023年の2月です。その翌年、衝撃の革命が起きました。OpenAIがチャットGPT3.0Proを出してきました。調達した翌月にはもう、目の前に敵が出てきた状況でした。

ただ、これは敵ではなくて、仲間ではないかと思い直しました。現在、Azure OpenAIには多くのパートナーが存在しますが、日本で初回提携したのは3社。PKSHAとNote、そして我々wevnalです。もともとMicrosoft様との連携も少なからずありましたが、より強固な連携とすることで生成AIのサービスの市場が広がるにつれ、Microsoft様と同時に我々も成長していくことができました。

Azure OpenAIの活用では、実証実験や社内でのPoCが多い中、ビジネスとして企業様先のユーザーに使ってもらうケースは非常に特殊であり、事例としても面白いことからよく取り上げていただいています。

実績はさまざまありますが、男性用コスメ等は代表的な事例です。EC企業様では、売り上げの向上はもとより、コールセンターのコストをどれだけコントロールするかが重視されます。高騰するユーザー対応コストを生成AIで自動化することによって、これまで10時から19時まであった対応時間を24時間365日化することができ、かつコストも半分にすることができました。結果として、解約防止、売り上げの向上、コールセンターのコスト削減を可能にした好事例となっています。

ECメーカーだけではなくインフラ、店舗、調剤薬局、金融事業等、非常に多くの企業様がコスト削減を目指しつつ、お客様対応の品質をいっそう向上しなければならないという難しい問題に直面しています。こうしたところを我々のサービスで改善していければと思います。現在AIで約60社、全体で約800社に導入いただいているのが「BOTCHAN」です。

小沼:ありがとうございます。

ソーシャルインテリアの「THE MUSEUM」は、青山のとてもよい場所にありますので、会場の皆様もご興味がありましたら行っていただければと思います。

wevnalも、初期のメンバーとして声をかけられてMicrosoft様と連携したということでしたね。

ところで大企業との関係において、しかもスタートアップの場合リソースが限られている中で、しかもオープンイノベーション、出資、パートナー契約など様々な提携方法もある中で、どのように判断しているのか興味があります。このあたりをお話しいただければと思います。磯山さん、いかがでしょうか。

磯山:我々のサービスを導入いただくのは、エンタープライズのお客様が非常に多く、2点ほど重要なことがあると思います。

まず一つ目は、時間軸の問題です。ベンチャー企業である我々は、時にお客様を急かしがちです。しかし、お客様にとっては、稟議を含むさまざまなステップがあり、それぞれを丁寧に対応することが重要です。したがって、一つずつ成功体験や事例を積み重ね、中長期的な視点で取り組むことが必要だと考えています。

二つ目は、セキュリティです。生成AIも含め、セキュリティは非常に注目度が高いと言えます。スタートアップだからといってセキュリティが疎かでは、大企業様とのお付き合いは難しいです。我々がOpenAIと直接繋がるのではなく、Microsoft様と繋がった理由は、個人情報を含むセキュリティレベルが非常に高いからです。このように時間軸の調整とセキュリティの強化に取り組んできたことで、Microsoft様およびエンタープライズのお客様に評価いただき、導入いただいています。

町野:VCからの出資や資本業務提携は、結婚に似ていると考えています。パートナーと性格が合うのは当然として、パートナーの家族とも良好な関係を築けることが重要です。我々は担当者様だけでなく、会社全体との相性も重視しています。

全ての大手商社と面会してきましたが、一番よい会社だなと思った相手と資本業務提携を決めることができてよかったと思っています。もちろん、業務提携の内容が有益であることは当然として、互いに信頼関係がなければ成功は難しいと考えています。

小沼:ありがとうございます。大企業との連携では、いわゆる補完関係の側面がありますが、一方でスタートアップの場合、不足する部分や、この部分は成長しなければというところも出てくると思います。

大企業からは不安に思われがちの部分について、安心感をもってもらうための工夫はあるのでしょうか。

町野:当社はCVCではなく本体からの出資ですから、本社レベルのガバナンスが求められるところがあります。スタートアップだからと言って、できなくてもよいということはありません。ご指摘を受けた際には、ごまかさずに対応することが重要です。我々が気を付けているのは、明確にいつまでにどういうレベルで対応するかを誠実に答えることです。

それでも約束通りできないこともあります。そういったときには助けていただけるので、誠実性と明確に返答することを大切にしています。

磯山:経営陣がどれだけコミットできるかが重要だと改めて思います。これくらいの覚悟があるのでぜひお願いしますという経営陣の姿勢を評価していただけないと、会社の体制的にも大企業との競争が厳しくなります。

スピード感やコミットのレベルで負けないように、そして評価していただけるように、我々は最大の誠意を持って取り組んでいます。

小沼:ありがとうございます。大企業を巻き込んで事業を大きくしていく取り組みを進めつつ、毎月株主が取締役会に出ていて数字を見られるプレッシャーもある中で、会社の成長やIPOといった目標と、大企業の時間軸の差異をどう整理をされているのでしょうか。

町野:やはり時間軸の尺度は大きく違うと思います。ただ僕はそれを補正するのは難しいと思っているので、同じ時間軸で話すようにしています。大企業とのやり取りで質問されることに対しても、マインドセットとして気にしないと決めているので、何を聞かれてもストレスを感じることもありません。誠意をもって答えていきます。時間軸の問題はあるにしても、スタートアップにとってよい面もありますから。

スタートアップをやって、もう15年位になりますが、日々課題に直面し、日々失敗することの繰り返しです。バッドニュースがあった際には、いち早く伝えることも重要だと思います。言いづらいからと後々になってこういう悪いニュースがありましたと言うよりは、信頼に繋がるという意味でも、言いづらくても頭を下げて誠意をもってやらないと、中長期の取り組みはできないと思います。

大企業は、バッドニュースのリカバリーや対処の面で、我々が迷っていることのさらに先を見据えています。そのため、信頼関係の構築という当たり前のことを行っていくことが重要だと考えています。

小沼:ありがとうございます。ちなみに町野さんからは、タフなことを言われても、「説明させてください」という姿勢がすごく伝わってきます。磯山さんは、バッドニュースでないことについても「ちょっと相談させてください」とすぐに連絡してくれるので、お二人とも誠意ある対応を一貫して行っているのかと思います。

少し角度を変えた質問ですが、大企業と付き合うときにCVCからの出資ありきだったりする風潮にあると思います。出資を受ける、受けないという目線から、メリット・デメリットなどについて聞かせていただけますか。

磯山:我々はメーカーなどに直接販売するビジネスモデルではなく、電通やサイバーエージェント、いわゆる広告代理店に向けたビジネス比率が高いので、例えば電通系列の事業会社に入った場合、博報堂系列のビジネスがしにくくなります。そのため、我々としては大企業、Microsoft様も含めてですが、どこかの会社とタッグを組んでということは極力やらないようにしています。

また、今後エンタープライズとの連携をより強化していくためには、もっと大きいパートナーシップが重要だと思います。大企業様向けに販売できるサービスのクオリティは非常に上がってきているので、次のフェーズとしては、大きなパートナーシップを検討する余地はあると思います。出資を受ける、受けないは、そういう観点で決めています。

町野:色が付くとよく言いますが、広告代理店が入ると色が付いて難しくなるので、できれば色が付かないニュートラルな、関係のない業界から出資していただくことが非常に重要です。我々が不動産会社ではなく商事会社に出資していただいたことはとても重要かと思います。

出資されるか、されないかについては、どちらも一長一短だと思います。やはり事業を伸ばすことが主目的だと思いますので、その実行可能性の確度が高ければどちらでもよいかと思います。

小沼:ありがとうございます。

大企業と連携を進める中で、成功した点や、ここを少し改善すればウィンウィンの関係がさらに強化できると考える点について、ご意見をお聞かせください。

町野:我々の資本業務提携は10月に成立して、まだ2ヶ月経過したところです。しっかり振り返るには、もう少し時間がかかるだろうと思います。今感じるのはよいところしかなく、良質の刺激をいただいています。

これから様々なことが起こるかもしれませんが、先ほどお話ししたように、悪いことも含めて全てを共有し、契約書を結んだ以上は同じボートに乗っているという精神で臨めば、うまくいくと思っています。

磯山:大企業がということではなく、世の中全体がもっとスピード感をもって動けば、アップデートの価値と余地がいっそうあるのではないかと思います。

Microsoft様と提携していることで、我々wevnalが生成AIに対しても、セキュリティ面の信頼性が担保されているという評価に直結しています。結果として受注率も高くなり、かつ大企業様の受注も増えているので、提携の効果は大きかったと言えます。

小沼:ありがとうございます。

大企業にとっては企業戦略が、スタートアップにとってはどう成長していくかの戦略が大事だと思います。今日お二人の話を聞いてみると、戦略性も大事ではあるけれど、ウェットなところも大事だということが伝わってきました。

大企業の担当や、役職の上の方と仲良くなっていく中で、ウェットな側面の出し方で工夫しているところなどはありますか?

磯山:難しいですね。我々は、情報提供をしっかりやっていくスタンスなので、大企業が比較検討する上で実績や事例をマーケティング側で定期的に発信していくことを大切にしています。「BOTCHAN」を導入していただいた企業様にインタビューして、そのメリットなどを発信することで、導入を検討している企業様に興味をもっていただけます。

最初から受注を目指すより、我々の実績や事例などをコツコツと積み重ねて中長期的な視点から情報発信していくことが重要だと思っています。チャットボットを導入するタイミングで、wevnalの「BOTCHAN」が一番だと思っていただくためにも、アピールのポイントは実績・事例が一番だと思いますので、そこにひたすら注力しています。

町野:そうですね、ぱっと思いついたのはやっぱりへりくだりすぎず、偉そうにせずという姿勢は大切にしようと思っています。スタートアップの経営は当社が強く、大手企業の経営は大手企業が強いのは当然です。勝ち負けではなく、お互いの違いを理解することが重要だと思います。

担当者1人だけと仕事をするわけではなく、上の方も含めて何十人も出てきますから、「大丈夫。不安はないし、偉そうでもない」と思っていただくのはとても重要なことだと思っています。そこに、隠し事をしない、指摘に対して誠実に答えるという姿勢が因数分解されていくとよいのではないかと考えています。

小沼:ありがとうございます。

仮にここがお見合いの場だとして、こういう企業とお付き合いしたいという希望があれば、お聞きしたいと思います。おそらく会場の中に、企業の代表の方々もいると思いますので。

町野:皆様のオフィスや個人宅等、空間があればそこに家具がありますから、ご入り用があればいつでもご連絡いただきたいと思います。ショールームにもぜひ来ていただきたいと思います。最近は、法人客をお持ちの企業様から移転情報等々いただければ、商談でフィーバックする仕組みもありますので、ぜひご連絡いただきたいと思います。

磯山:生成AIがいま本当にホットで、コミュニケーションの品質が非常に高いレベルにあります。ユーザー様に真摯に向き合ってコミュニケーションを丁寧に行っているとコストが高くなってしまいます。そこでユーザー対応を向上しつつコールセンターのコストを削減したいとお考えの企業であれば、自信をもって「BOTCHAN」を提供できますので、ぜひよろしくお願いします。

小沼:お二人とも、ありがとうございました。